Una frase que suele atribuirse al filósofo nacido en España y criado en los Estados Unidos George Santayana, afirma que «aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo», una idea que previamente Karl Marx había apuntado en 1851, «la historia se repite, primero como tragedia, y después como farsa«.

En la historia de los Estados Unidos, la Gilded Age, o Edad Dorada es el período que va desde fines de la década de 1870 hasta fines de la década de 1890, que recibió su nombre de Mark Twain, que en una novela de 1873 dejaba claro que esa época de excesos materialistas marcados por una corrupción política generalizada no era, en realidad de oro, sino que simplemente tenía una fina capa de oropel que hacía parecer impresionante algo que no lo era en absoluto.

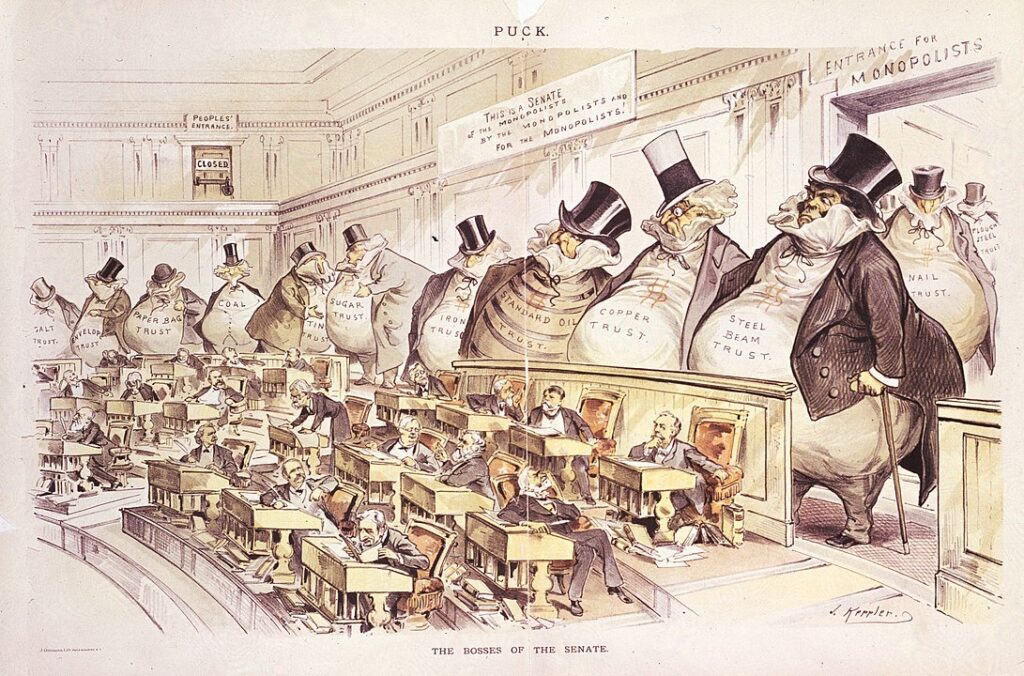

La Gilded Age se caracterizó especialmente por una política prácticamente ausente, los llamados forgettable presidents, y por una serie de empresarios y financieros, los llamados robber barons (Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Jay Gould, Jim Fisk y Russell Sage) que supieron aprovechar la total ausencia de regulación, la debilidad y corruptibilidad de los políticos del momento y el rápido crecimiento económico, asentado sobre un consumo desenfrenado, la destrucción de los recursos naturales, la influencia sobre los altos niveles de gobierno, la esclavitud salarial, y en la adquisición de competidores para crear monopolios en sectores enteros que controlaban completamente el mercado, sin restricciones de ningún tipo.

Me pareció muy interesante ver al presidente saliente, Joe Biden, en medio del último frenesí por promulgar órdenes ejecutivas que intentasen por todos los medios evitar la destrucción de su legado por parte de Donald Trump, aludir precisamente a esa Gilded Age y a la oligarquía que va a dominar la política estadounidense los próximos cuatro años, un conjunto de billonarios tecnológicos megalómanos que conforman un complejo industrial, agrupados en torno a la figura de un presidente débil que les ha prometido, a cambio de donaciones a su campaña, dejarles actuar a su antojo y, sobre todo, sin regulación de ningún tipo que les detenga. Corruptibilidad y capitalismo de amiguetes al poder, la misma que parece legitimar que un presidente lance memecoins para enriquecerse personalmente. Aquí vale todo.

La idea de que «la democracia está muerta» y que lo que hace falta ahora es un presidente fuerte que actúe como un CEO, sin contrapoderes que obstaculicen su gestión – y por tanto, cuantos más CEOs con gran experiencia cercanos al poder, mejor – proviene de pensadores con afinidad republicana como Curtis Yarvin, que en una reciente entrevista en The New York Times afirma que la democracia estadounidense debería ser reemplazada por lo que él llama una «monarquía» dirigida por lo que ha llamado «un CEO», básicamente un término más amigable para lo que, a todos los efectos, sería un dictador.

La Gilded Age norteamericana se caracterizó, fundamentalmente, por un enriquecimiento desmesurado de unos pocos empresarios que jugaban con las barajas marcadas que un poder político ausente les permitía utilizar, mientras se desarrollaba una época que, en realidad, era de pobreza, especialmente en un Sur del país devastado por la guerra, y de creciente desigualdad en general, a medida que millones de inmigrantes llegaban a los Estados Unidos y la alta concentración de riqueza se hacía más visible y más polémica.

Los llamados robber barons solían ser, en la época, retratados de forma muy positiva y aspiracional, como «personas hechas a sí mismas» fundamentales en la construcción de la nación y en la creación de riqueza y puestos de trabajo. Muchos de ellos, conscientes de la desigualdad social que representaban, fueron evolucionando para convertirse en filántropos y en benefactores de las artes. Sin embargo, el ánimo público, a finales del siglo XIX, fue volviéndose progresivamente contra ellos: las crecientes críticas de los periódicos empezaron a encontrar audiencia, y los trabajadores norteamericanos comenzaron a organizarse a medida que el movimiento obrero se aceleraba. Huelgas consideradas simbólicas, como las de Homestead (1892) o Pullman (1894), fueron intensificando progresivamente el resentimiento público hacia los ricos, con unas condiciones de los trabajadores que contrastaban fuertemente con los lujosos estilos de vida de esos megalómanos industriales millonarios. Otros empresarios se sintieron explotados por las prácticas monopolísticas, ya que la posibilidad de competir con ellos era algo lejano para cualquiera, prácticamente imposible e inimaginable.

La visión cada vez más negativa del público sobre los robber barons y los monopolios terminó convirtiéndose en legislación con la aprobación de la Sherman Antitrust Act en 1890, que no terminó abruptamente con el reinado de los robber barons, pero sí indicó que la era de los negocios sin regulación estaba llegando a su fin. Con el tiempo, muchas de las prácticas de los robber barons se convirtieron en ilegales a medida que nuevas leyes buscaban garantizar cierta equidad en los negocios, como de hecho intentó Joe Biden con el nombramiento de Lina Khan, una académica de la legislación antimonopolística, al frente de la FTC.

Así es la Historia. En aquel momento, los robber barons explotaron las tecnologías del momento: el acero, el ferrocarril, el petróleo o los mercados financieros. Ahora, explotan el comercio electrónico, las redes sociales o la inteligencia artificial, pero se comportan de la misma manera, explotan los mismos mecanismos, y con los mismos resultados en cuanto a incremento de la desigualdad. Y lo siento, pero si alguien me dice que cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, tendrá que hacer bastantes esfuerzos para demostrármelo.

Dejar una contestacion