Un muy interesante artículo en The Washington Post, «After 10,000 years, let’s bury the plow«, pone cara, datos y sentido a una tendencia que llevo mucho tiempo escuchando, la agricultura regenerativa, una técnica agrícola que evita alterar el suelo mediante la labranza periódica para cultivar cosechas o pastos. La agricultura regenerativa disminuye la erosión del suelo que provoca el uso del arado en ciertos suelos, sobre todo en los más arenosos y secos en pendiente, donde evita la pérdida de nutrientes por escorrentía. Otros beneficios incluyen un aumento en la cantidad de agua que se infiltra en el suelo, la retención de materia orgánica en el suelo y el mantenimiento del ciclo natural de nutrientes.

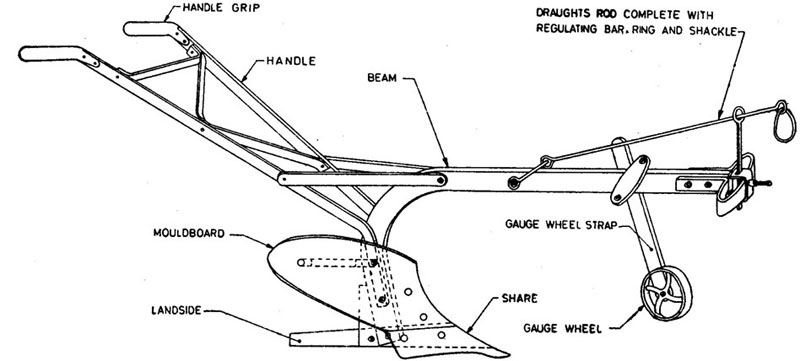

El arado es una tecnología que data de hace más de diez mil años, y que se desarrolló en los fértiles valles del Nilo, en donde las inundaciones anuales periódicas regeneran completamente el suelo y lo llenan de nutrientes. En ese contexto de hiperabundancia de nutrientes, hacer surcos en la tierra era simplemente cómodo porque facilitaba la siembra. A partir de ahí, su uso se extendió al resto del mundo, y durante demasiado tiempo, nuestro sistema agrícola ha estado encadenado a una tradición que, fuera de su contexto original, ya no tenía demasiado sentido, y que ha contribuido a degradar más de la mitad de las tierras de labranza del mundo. El arado, símbolo del pensamiento de la era industrial, es una agresión periódica a la tierra, una práctica agrícola obsoleta que no solo es medioambientalmente destructiva, sino que se convirtió en un insulto al mismo progreso sobre todo a partir de la incorporación de sistemas mecanizados: la labranza mecanizada moderna, sensiblemente más agresiva, se ha convertido en un auténtico desastre ecológico anual, que mata todo lo que está vivo en el suelo y empeora la erosión y la escorrentía.

La agricultura moderna debería basarse en nutrir el suelo de forma natural y en interpretar sus señales, no en destrozarlo periódicamente. La agricultura regenerativa ha dejado de ser un experimento marginal, y se ha convertido en una relectura radical de cómo convivimos con el planeta. Cuando se ara, no solo se voltea la tierra y se desentierran siglos de captura de carbono, sino que además, se desestabilizan ecosistemas y se alimenta la crisis climática. Sin embargo, no faltan los supuestos expertos y los intereses creados en torno a la regeneración de los nutrientes en esa tierra mediante el abonado químico que se aferran al arado como si fuera un mantra, reacios a abandonar métodos que no deberían tener espacio en un futuro sostenible.

La no-labranza o no-till farming es el antídoto contra esa mentalidad destructiva. Es una señal disruptiva y clara de que nuestro sistema agrícola necesita un reinicio que valore la reconstrucción lenta de la salud del suelo por encima de miopías ligadas a rendimientos inmediatos. El arado es a la agricultura como los sistemas legacy al mundo tecnológico: la agricultura también debería evolucionar hacia un futuro en el que los campos sean ecosistemas vivos, ricos en biodiversidad, con retención natural de agua y con carbono asegurado bajo tierra.

La resistencia a esta tendencia resulta casi cómica: los tradicionalistas y las grandes agroindustrias, empapados en décadas de doctrina centrada en el arado, desestiman la no-labranza como algo inexperimentado o arriesgado, cuando en realidad, es exactamente lo contrario. La idea es ignorar que, al perturbar continuamente el suelo, estamos eliminando el capital natural imprescindible para sostener las cosechas de manera natural. En una era caracterizada tanto por la emergencia climática como por los idiotas que la niegan, semejante obstinación no es solo retrógrada, sino francamente irresponsable. En los Estados Unidos, el llamado Dust Bowl de los años ’30, provocado por la acción de la sequía y el uso intensivo del arado, aún evoca miedo entre los agricultores, pero el panorama está cambiando: en 1973, el 82.2% de las tierras de cultivo del país se araban anualmente. Actualmente, ya sólo el 27% de las tierras de cultivo utilizan labranza tradicional, mientras que el 38% ya ni siquiera hace uso del arado, y el 35% lleva a cabo la denominada labranza reducida, mucho menos agresiva.

Mientras, algunos críticos aún mantienen que el arado es esencial y que prepara la tierra para las nuevas semillas, un argumento basado en una concepción anticuada y defectuosa de la ecología. El suelo no es un lienzo en blanco esperando el trazo de un arado, sino un organismo complejo y autosustentable que florece cuando se le deja en paz. La no-labranza trabaja con la naturaleza en lugar de luchar contra ella, un principio que debería ser la piedra angular de cualquier política de incentivos con un mínimo de visión de futuro. La no-labranza encarna un cambio del modelo extractivo hacia uno regenerativo, y representa un cambio fundamental en nuestra aproximación a la producción de alimentos y a la gestión ambiental. Si de verdad queremos combatir la emergencia climática, preservar el agua y garantizar que nuestras tierras de cultivo se mantengan fértiles, el arado debería quedar relegado a los museos y los libros de historia.

Ya sea en tecnología o en agricultura, las ideas disruptivas siempre se encuentran con una feroz resistencia por parte de quienes se benefician de la tradición y del statu quo, y el sector agrícola no es la excepción. Al final, la elección es clara: continuar con una degradación ambiental progresiva y rendimientos cortoplacistas decrecientes, o adoptar un método que realmente nutra el suelo, contribuya a preservar su equilibrio y asegure el futuro. El arado debe morir, y la agricultura, tras decenas de miles de años de dominio, debe madurar, evolucionar y unirse a las tendencias de sostenibilidad que deberían caracterizar el futuro.

Dejar una contestacion